Русский язык, 9 класс

Готов

Вопрос от 2141 день назад

2

Ответ от

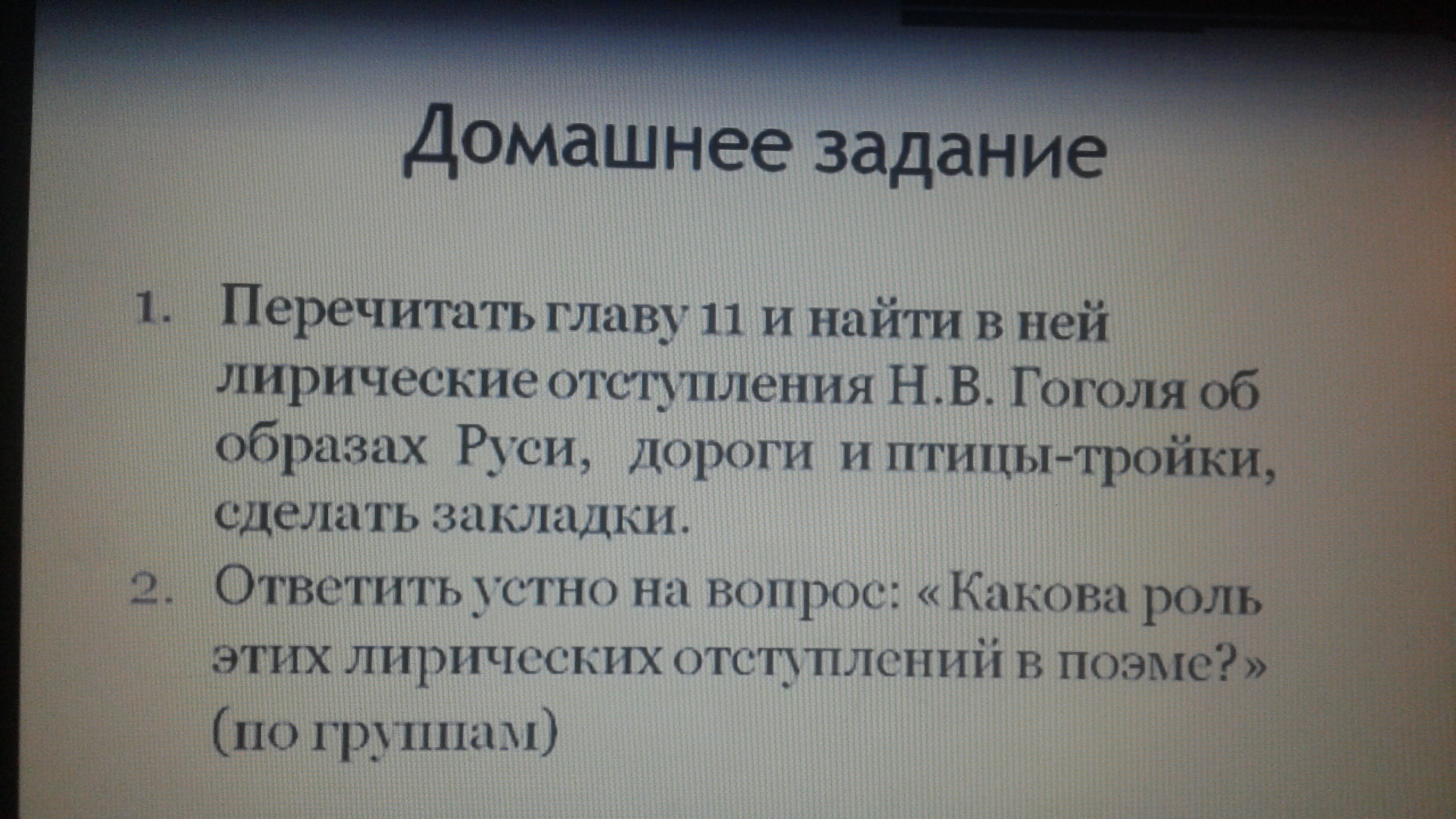

Важнейшую роль в композиционной структуре "Мертвых душ" играют лирические отступления. В них автор размышляет о России и ее будущем, о русском народе и его особенностях. «Мертвые души» должны были разрешить загадку исторического предназначения России и загадку жизни их автора. Отсюда – патетическое обращение Гоголя к России: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожиданья очи?» Русь, народ, его судьба… Полна скрытой жизни и внутренних сил Русь. Гоголь искренне верит в силы русского народа и великое будущее России: «Русь! Русь! Вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросано и неприютно в тебе, открыто, пустынно и ровно все в тебе; …но какая же непостижимая… сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается твоя тоскливая… песня? Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть места, где развернуться и пройтись ему?». Горячая вера в скрытые до времени, но необъятные силы своего народа, любовь к родине позволили Гоголю представить ее великое и прекрасное будущее. В лирических отступлениях он рисует Русь в символическом образе «птицы-тройки», воплощающей могущество неисчерпаемых сил Родины. Думой о России кончается поэма: «Русь, куда же несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный… воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». Образ тройки. Образ гоголевской тройки неоднозначен, и уже на страницах поэмы выявляется его трехплановое построение. Сначала в поэме появляется тройка, на которой разъезжает Чичиков, скупающий свой товар. Образ чичиковской тройки с гнедым во главе, с двумя пристяжными - заседателем и лукавым чубарым, с Селифаном на козлах, сонным Петрушкой и «героем нашим» , слегка «подлетывающим» на кожаной подушке, довольно прозаичен. И весьма показательно, что автор не употребляет по отношению к этой тройке своего крылатого эпитета «птица» , впоследствии так прочно вошедшего в русский язык. Вслед за этим на страницах поэмы возникает обобщенный образ русской тройки, исполненный подлинной поэзии, в котором соединились черты реализма и романтизма: с одним топором да долотом снарядил и собрал ее ярославский расторопный мужик; «но слышится в ней что-то восторженное - чудное и, как неведомая сила, подхватила она седока на крыло свое» . Здесь и стиль повествования меняется, и обобщение углубляется, ибо второй образ включает в себя характеристику могучей, широкой и талантливой натуры русского трудового человека. Образ дороги. Дорога в поэме предстает прежде всего в своем прямом, реальном значении – это проселки, по которым колесит чичиковская бричка, – то ухабы, то пыль, то непролазная грязь. В знаменитом лирическом отступлении 11-й главы эта дорога с несущейся бричкой неприметно превращается в фантастический путь, по которому летит Русь среди других народов и государств. Неисповедимые пути русской истории («Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа») пересекаются с путями мирового развитии. Так и конец пути, и его цель неведомы самой России, движущейся неизвестно куда по какому-то наитию («мчится, вся вдохновенная Богом!») Итак, в движении, развитии находится не только Россия, но и сам автор. Судьба его неразрывно связывается с судьбой поэмы и судьбой страны.