Русский язык, 6 класс

Готов

Вопрос от 2252 дня назад

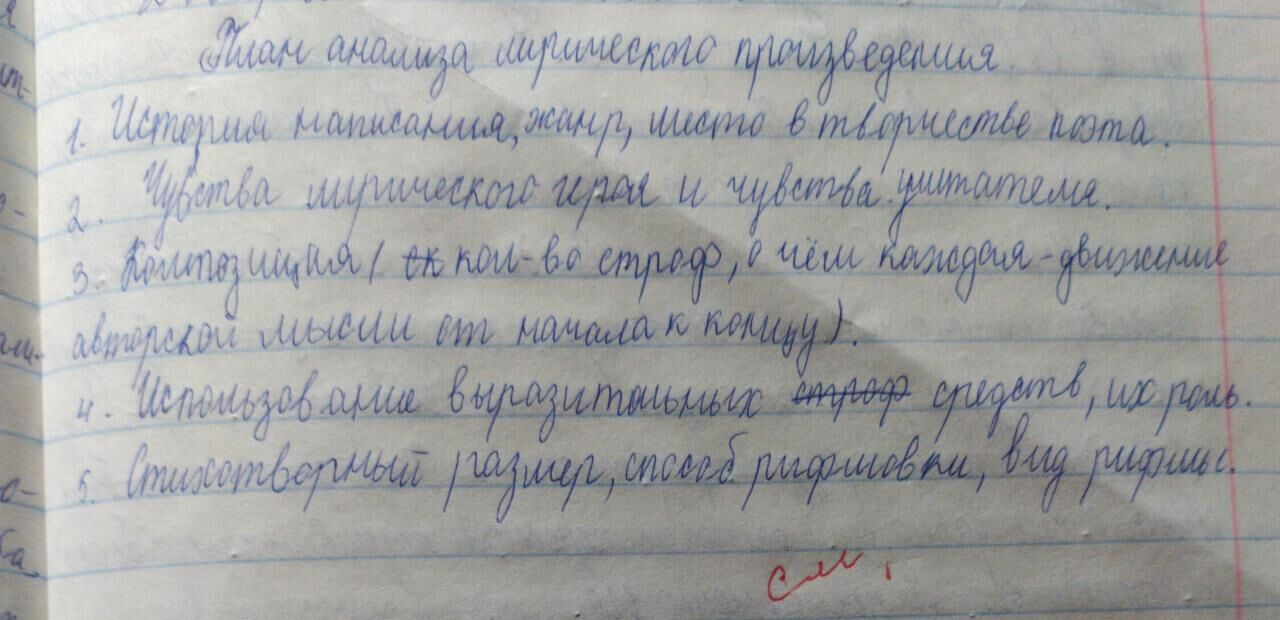

Анализ стихотворения Пушкина "Зимняя дорога" по плану

Ответ от

1. Стихотворение «Зимняя дорога» было написано Пушкиным в конце 1826 года. С августа 1824 по сентябрь 1826 года поэт пребывал в двухлетней ссылке в Михайловском, куда был сослан по приказу царя. Получив в сентябре разрешение покинуть имение матери, он едет в столицу, но уже через месяц возвращается в Михайловское. Именно в этот период – ноябрь-декабрь 1826 года – и была написана «Зимняя дорога». остальное сейчас добавлю в комментарии

«Зимняя дорога» относится к реализму: в стихотворении реалистично переданы как чувства лирического героя, так и описания природы. Жанр – лирическое стихотворение.

Конкретный жанр - элегия.

2. Чувства лирического героя пронизаны грустью, но произведение полно надежды на лучшее. Жизнь делится на чёрные и белые полосы, как и верстовые столбы. Поэтический образ “полосатых вёрст” - это поэтический символ, олицетворяющий собою “полосатую” жизнь человека. Чувства читателя также грустные. Читатель видит унылые природные явления, монотонную зимнюю дорогу, наводящую печаль и тоску. А в песне ямщика воплощается основное состояние русской души: “разгулье удалое”, “сердечная тоска”. Рисуя природу, Пушкин изображает внутренний мир лирического героя. Природа соотносится с переживаниями человека. Но даже когда вокруг мрак и уныние, все равно остается надежда на лучшее будущее. Герой, а вместе с ним и читатель погружается в мечты.

3. Композиция – По смыслу стихотворение делится на две части: зимний пейзаж и обращение к Нине. Стихотворение состоит из семи катренов. По По построению композиция кольцевая. Мы в начале наблюдаем за зимней дорогой, а в конце снова возвращаемся к ней.

4. Использование выразительных средств. В стихотворении использованы разнообразные эпитеты, что сообщает выразительность и многозначность описаниям природы: “волнистые туманы”, “однозвучный колокольчик”, “черная хата”, “версты полосаты”… Мир, увиденный лирическим героем во время ночной поездки, освещенный “печальным” светом луны, оказывается совсем иным, нежели привычный ему мир, и это вносит разлад в его душу, что подтверждается словами: “Скучно, грустно…”. Колокольчик однозвучный- данный эпитет также использован для поддержания общего состояния скуки лирического героя, усталости от одинаковости жизни. Песни ямщика, как представителя истинной русской души оказываются близки и знакомы лирическому герою, ведь русский народ такой живой, чувственный, способный ежеминутно переживать крайние чувства подобно творческому человеку. Олицетворения: “пробирается луна”, “льет”, “полночь… не разлучит”. Роль выразительных средств огромна, благодаря им произведение “оживает” , погружая читателя в реальность чувств и описания. В основе стихотворения лежит противопоставление однообразных впечатлений автора мыслям о встрече с любимой. 5. Размер стихотворения — четырехстопный хорей с перекрестной рифмой. Перекрестная рифмовка –абаб , мужская, женская.

еще раз 5.5. Размер стихотворения — четырехстопный хорей с перекрестной рифмой. Перекрестная рифмовка –абаб , мужская, женская.

Дополнение к пункту 3. Пять строф из семи (первые четыре и седьмая, заключительная) и посвящены описанию дороги (прерываемому в пятой и шестой строфах изложением мечты поэта). И само описание предстает бытовым и предметным, опорные слова – простые, естественные: туманы, луна, тройка, колокольчик, ямщик... Мелодия настроения также включена открыто и сразу: дорога скучная, луна и поляны печальны. Однако уже в первых строках можно видеть повествовательную завязку. Дорожную скуку предпринимается попытка преодолеть, и средство к тому – движение. Движение в «дорожном» стихотворении обозначено прямым словом, но содержание подкрепляется формой – движение пронизывает все уровни стихотворения, начиная с усиления ритма. Поэт нагнетает впечатление, дублируя одно и то же слово: оно выступает в роли эпитета, характеризующего предмет («печальные поляны»), и тут же переходит в наречие, характеризующее действие («льет печально»). Следом та же игра повторена с синонимами («Колокольчик однозвучный / Утомительно гремит»): потому и утомителен, что однозвучен. В последней строфе практически нет глаголов, потому что автор стремится передать одиночество и тишину, которая охватывает путника. В последней строфе автор дважды использует многоточие, чтобы передать бесконечность зимней дороги.