Русский язык, 9 класс

Готов

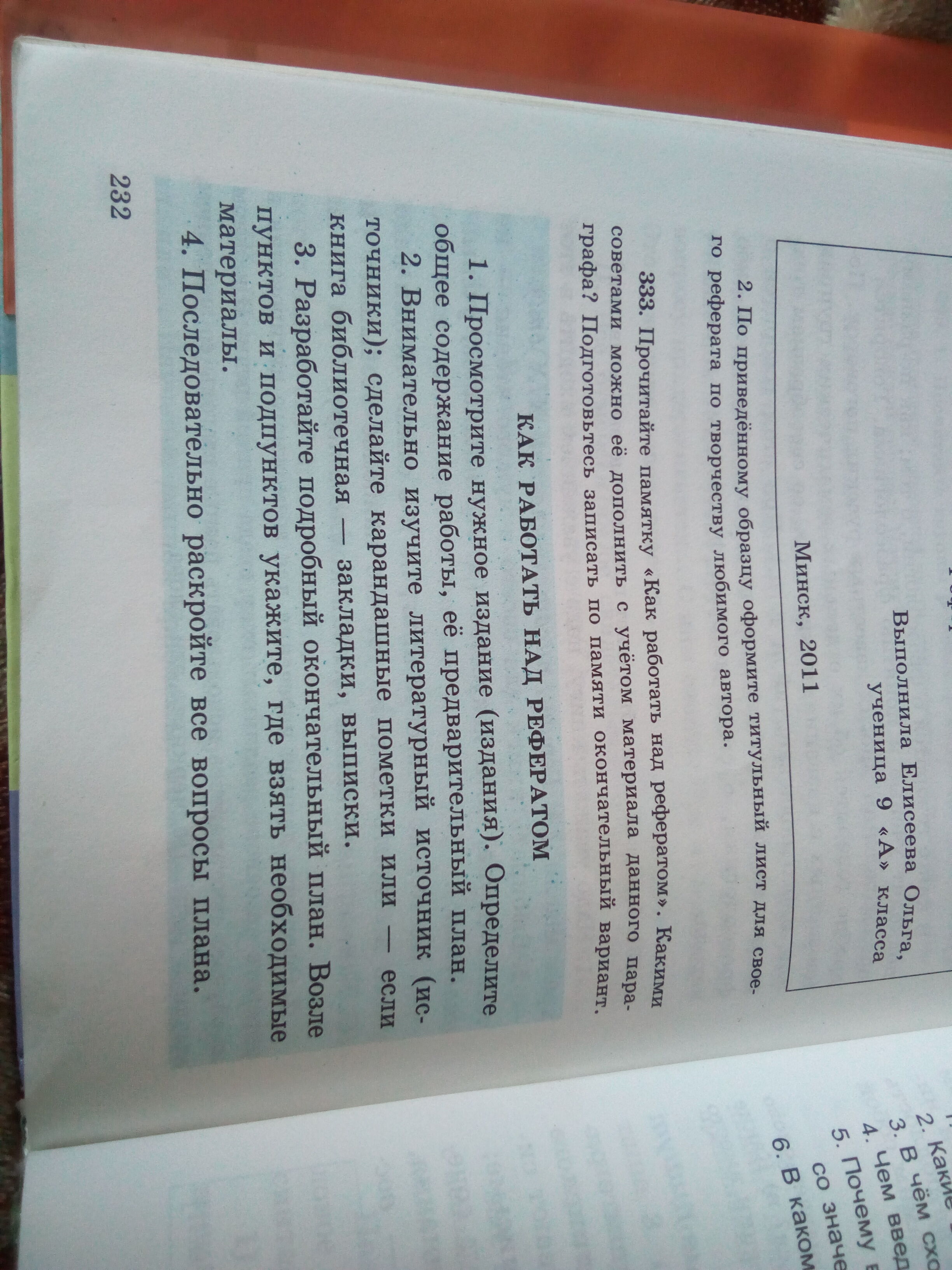

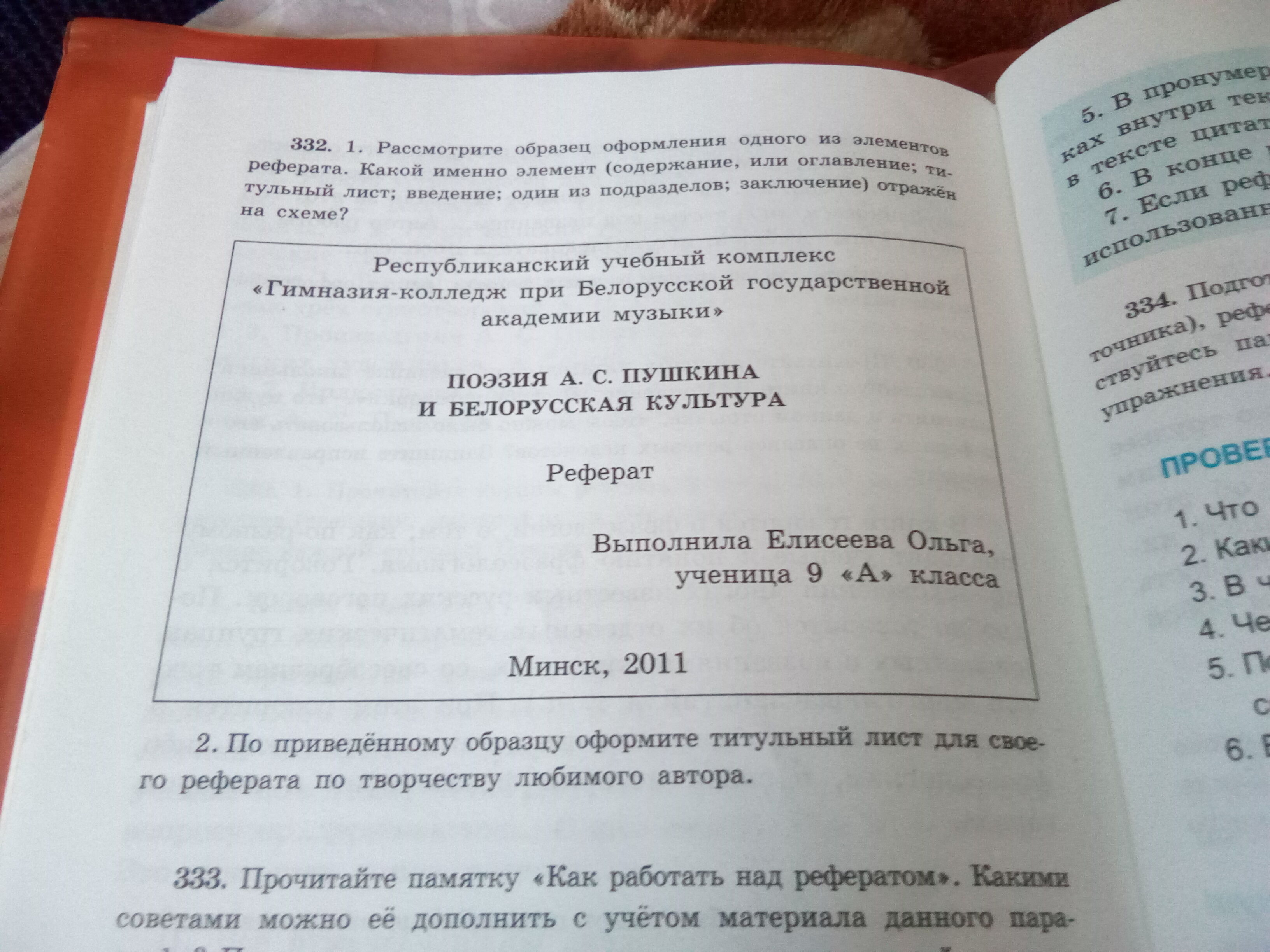

Вопрос от 2469 дней назад

Сделайте мне пожалуйста реферат по русскому языку про николая васильевича гоголя упр 334 а это образец разбора

Ответ от

ПЛАН: 1 . Детство и юность 2. Творчество Гоголя 3. Произведения Гоголя в других видах искусства 1 . Детство и юность Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье небогатого украинского помещика Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского и его супруги Марии Ивановны. Детские годы его прошли в имении родителей Васильевка Миргородского уезда, неподалеку от села Диканьки. Это были места, вошедшие в летописи. Здесь Кочубей враждовал с Мазепой, и в диканькской церкви хранилась его окровавленная рубашка, в которой по навету Мазепы он был казнен. В часе езды от Васильевки по Опошнянскому тракту было Полтавское поле – место знаменитой битвы. От своей бабушки Татьяны Семеновны, научившей мальчика рисовать и даже вышивать гарусом, Гоголь слушал зимними вечерами украинские народные песни. Внучка славного Лизогуба, сподвижника Петра Великого, бабушка рассказывала внуку исторические легенды и предания о героических страницах истории, о запорожской казачьей вольнице. Давно уж перевелись в Миргороде те удалые казаки, о которых слагались песни и легенды. Потомки их стали столбовыми дворянами или вольными хлебопашцами. От былой воинской славы остались развешанные по стенам в виде украшения ружья, пистолеты да казачьи шашки. Семья Гоголей выделялась на этом фоне устойчивыми культурными запросами. Василий Афанасьевич был талантливым рассказчиком и любителем театра. Он близко сошелся с дальним родственником, бывшим министром юстиции Д. П. Трощинским, который жил на покое в селе Кибинцы, неподалеку от Васильевки. Богатый вельможа устроил в своей усадьбе домашний театр, где Василий Афанасьевич стал режиссером и актером. Он составлял для этого театра собственные комедии на украинском языке, сюжеты которых заимствовал из народных сказок. В подготовке спектаклей принимал участие В. В. Капнист, маститый драматург, автор прославленной «Ябеды». На подмостках сцены в Кибинцах разыгрывались его пьесы, а также «Недоросль» Фонвизина, «Подщипа» Крылова. Василий Афанасьевич был дружен с Капнистом, гостил иногда всем семейством у него в Обуховке. В июле 1813 года маленький Гоголь видел здесь Г. Р. Державина, навещавшего друга своей молодости. Писательский дар и актерский талант Гоголь унаследовал от своего отца. Мать, Мария Ивановна, была женщиной религиозной, нервной и впечатлительной. Потеряв двоих детей, умерших в младенчестве, она со страхом ждала третьего. Супруги молились в диканьской церкви перед чудотворной иконой св. Николая. Дав новорожденному имя почитаемого в народе святого, родители окружили мальчика особой лаской и вниманием. С детства запомнились Гоголю рассказы матери о последних временах, о гибели мира и Страшном суде, об адских муках грешников. Они сопровождались наставлениями о необходимости блюсти душевную чистоту ради будущего спасения. Особенно впечатлил мальчика рассказ о лестнице, которую спускают с неба ангелы, подавая руку душе умершего. На лестнице этой – семь мерок; последняя, седьмая поднимает бессмертную душу человека на седьмое небо, в райские обители, которые доступны немногим. Туда попадают души праведников – людей, которые провели земную жизнь «во всяком благочестии и чистоте». Образ лестницы пройдет потом через все размышления Гоголя об участи и призвании человека к духовному совершенствованию. От матери унаследовал Гоголь тонкую душевную организацию, склонность к созерцательности и богобоязненную религиозность. Дочь Капниста вспоминала: «Гоголя я знала мальчиком всегда серьезным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать». На воображение мальчика повлияли также языческие верования народа в домовых, ведьм, водяных и русалок. Разноголосый и пестрый, подчас комически веселый, а порой приводящий в страх и трепет таинственный мир народной демонологии с детских лет впитала впечатлительная гоголевская душа. В 1821 году, после двухлетнего обучения в Полтавском уездном училище, родители определили мальчика в только что открытую в Нежине Черниговской губернии гимназию высших наук князя Безбородко. Ее часто называли лицеем: подобно Царскосельскому лицею, гимназический курс в ней сочетался с университетскими предметами, а занятия вели профессора. Семь лет проучился Гоголь в Нежине, приезжая к родителям лишь на каникулы. Сперва учение шло туго: сказывалась недостаточная домашняя подготовка. Дети состоятельных родителей, однокашники Гоголя, поступили в гимназию со знанием латыни, французского и немецкого языков. Гоголь завидовал им, чувствовал себя ущемленным, чурался однокашников, а в письмах домой умолял забрать его из гимназии. Сынки богатых родителей, среди которых был Н. В. Кукольник, не щадили его самолюбия, высмеивали его слабости. На собственном опыте пережил Гоголь драму «маленького» человека, узнал горькую цену слов бедного чиновника Башмачкина, героя его «Шинели», обращенных к насмешникам: «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» Болезненный, хилый, мнительный, мальчик был унижаем не только сверстниками, но и нечуткими педагогами. Редкостное терпение, умение молча сносить обиды дало Гоголю первую кличку, полученную от гимназистов, – «Мертвая мысль». Но вскоре Гоголь обнаружил незаурядный талант в рисовании, далеко опережающий успехами своих обидчиков, а потом и завидные литературные способности. Появились единомышленники, с которыми он стал издавать рукописный журнал, помещая в нем свои статьи, рассказы, стихотворения. Среди них – историческая повесть «Братья Твердиславичи», сатирический очерк «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», в котором он высмеивал нравы местных обывателей. Период обучения Гоголя в гимназии совпал с поворотом русской общественной мысли от культуры французского классицизма к романтической философии и поэзии Германии. В Нежине этот поворот ознаменовали любимые гимназистами профессор немецкой словесности Ф. И. Зингер и профессор права Н. Г. Белоусов, знакомивший учащихся с Гердером и Шеллингом. Если классики тосковали по Древней Элладе, то романтики обратились к христианскому Средневековью. Утверждался новый взгляд на историю как процесс, в ходе которого каждый народ в соответствии со своим «национальным духом» и призванием вносит собственный вклад в общее развитие человечества. В 1825 году семья Гоголей переживает тяжкую утрату: скоропостижно умирает отец, Василий Афанасьевич. Гоголь переносит этот удар «с твердостью христианина». Он остается старшим в семье. С этого момента начинается его стремительное взросление: юноша всерьез задумывается о своем призвании, о выборе жизненного пути. «Ежели об чем я теперь думаю, так это все о будущей жизни моей, – пишет он матери. – Во сне и наяву мне грезится Петербург и служба государству». «Я перебрал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции», – делится он планами с дядюшкой. 2. Творчество Николая Васильевича Гоголя — это литературное наследие, которое можно сравнить с большим и многогранным алмазом, переливающимся всеми цветами радуги. При том что жизненный путь Николая Васильевича был недолог (1809-1852), а в последние десять лет он не закончил ни одного произведения, писатель внёс в русскую классическую литературу неоценимый вклад. То, что в литературу пришёл настоящий талант, стало понятно после повести «Вечера на хуторе близ Диканьки». Но это не первое произведение автора. Первое, что создал литератор — это романтическая поэма «Ганц Кюхельгартен». Трудно сказать, что побудило юного Николая написать такое странное произведение, вероятно, увлечённость немецким романтизмом. Но поэма не удалась. И как только появились первые отрицательные отзывы, молодой автор вместе со своим слугой Якимом скупил все оставшиеся экземпляры и просто их сжёг. Такой поступок стал чем-то вроде кольцеобразной композицией в творчестве. Николай Васильевич начал литературный путь с сожжения своих произведений и закончил его сожжением. Да, Гоголь жестоко обращался со своими произведениями, когда чувствовал какую-то неудачу. Но вот вышло второе произведение, которое было замешано на украинском фольклоре и русской древней литературе — «Вечера на хуторе близ Диканьки». Автору удалось посмеяться над нечистой силой, над самим чёртом, объединить прошлое и настоящее, быль и небыль, и всё это окрасить в весёлые тона. Все истории, описанные в двух томах, были приняты с восторгом. Пушкин, который был авторитетом для Николая Васильевича написал: «Какая поэзия!.. Всё это так необыкновенно в нашей нынешней литературе». Поставил свой «знак качества» и Белинский. Это был успех. Если первые две книги, включившие в себя восемь повестей, показали, что в литературу вошёл талант, то новый цикл, под общим названием «Миргород» явил гения. Миргород — это всего четыре повести. Но каждое произведение настоящий шедевр. Поиск пути в преодолении зла был продолжен Гоголем и в тех произведениях, которые писатель не стал объединять в определённый цикл. Просто литераторы решили их называть Петербургскими, по месту действия. Здесь снова автор высмеивает человеческие пороки. Особую популярность заслужили пьеса «Женитьба», повести «Записки сумасшедшего», «Портрет», «Невский проспект», комедии «Тяжба», «Отрывок», «Игроки». Невозможно обойти вниманием этот шедевр. Пьеса всегда имела успех, в том числе оттого, что автор даёт актёрам хорошую основу для творчества. Первый выход пьесы был триумфален. Известно, что на примере «Ревизора» был сам император Николай I, воспринявший благосклонно постановку, и оценив её как критику бюрократизма. Именно так увидели комедию и все остальные. Но Гоголь не ликовал. Его произведение не поняли! Можно сказать, что Николай Васильевич занялся самобичеванием. Именно с «Ревизора» писатель начинает оценивать своё творчество более жёстко, после любой своей публикации поднимая литературную планку выше и выше. Что касается «Ревизора», автор долго надеялся что его поймут. Но этого не произошло и через десять лет. Тогда писатель создал произведение «Развязка к «Ревизору» в котором объясняет читателю и зрителю, как правильно понимать эту комедию. Прежде всего автор заявляет, что он ничего не критикует. И города, где все чиновники уроды, не может существовать в России: «Хоть два-три, но найдётся порядочных». А город, показанный в пьесе — это город душевный, который сидит у всякого внутри. Оказывается, Гоголь показывал в своей комедии душу человека, и призывал понять своё богоотступничество и покаяться. Все свои старания вложил автор в эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». А после того как его не поняли, он обернул эту фразу против себя. Ту же самую задачу Николай Васильевич ставит перед собой в первом томе «Мертвых душах». Гоголь пояснял, что представленные в произведении помещики — это и есть душевные пороки, от которых нужно очищаться: паразитизм, безалаберность, скупость, грубость, панибратство, мошенничество. Показывая несовершенство и слабые места своих героев, автор словно призывает общество освободиться от этого. 3. Произведения Н. В. Гоголя неоднократно и многообразно иллюстрировались крупнейшими русскими мастерами кисти и карандаша. Созданы многочисленные акварели, литографии, рисунки и гравюры на дереве, лучшие из которых вошли в историю русской графики. Художником, положившим начало иллюстрированию Гоголя, следует считать А. А. Агина (1816–1875). Лучшая черта агинских иллюстраций — помнить о зрителе, искать с ним диалога. Непосредственным продолжателем Агина в деле иллюстрирования гоголевских произведений был его сверстник П. М. Боклевский (1916–1897). В первую очередь внимание художника привлекли типы из «Мертвых душ» и «Ревизора». Несколько особняком от этих иллюстраций к произведениям Гоголя стоит рисунок В. Г. Перова «Погребение Гоголя героями его произведений» (1864). Этот рисунок исполнен Перовым в период особенно сильного влияния на него французских мастеров. Объединение героев Гоголя в мистическую сцену с налетом легкого юмора — необычайно для русской графики того времени. Интересным представляется альбом к «Тарасу Бульбе» работы академика живописи Павла Соколова (1826–1905). Он открывает эпоху многоцветной литографии и полной автономии ее от текста. Портреты Гоголя в изобразительном искусстве, скульптуре естественно входят в цикл иллюстраций, являясь как бы кульминационными точками всей гоголианы. Отдельно надо упомянуть о творчество самого Николая Васильевича, раскрывающий огромный потенциал писателя, как художника.На сюжеты произведений Гоголя написано 48 опер и 4 балета. Каждая эпоха вносила свои характерные особенности в художественное воплощение героев Гоголя, накладывала на них печать своего понимания. Невозможно перечислить имена всех людей искусства, чье творчество отображало как самого Гоголя, так и героев его. Заключение В исторической перспективе гоголевское творчество раскрывалось постепенно, обнажая с ходом времени все более глубокие свои уровни. Для непосредственных его продолжателей, представителей так называемый натуральной школы, первостепенное значение имели социальные мотивы, снятие всяческих запретов на тему и материал, бытовая конкретность, а также гуманистический пафос в обрисовке «маленького человека». На рубеже 19 и 20 столетий с особенной силой раскрылась христианская философско-нравственная проблематика гоголевских произведений, впоследствии восприятие творчества Гоголя дополнилось еще ощущением особой сложности и иррациональности его художественного мира и провидческой смелостью и нетрадиционностью его изобразительной манеры. «Проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир...» (В. Набоков). Все это обусловило огромную и все возрастающую роль Гоголя в современной мировой культуре.

ПЛАН: 1 . Детство и юность Н. В. Гоголя 2. Творчество Н. В. Гоголя 3. Произведения Н. В. Гоголя в других видах искусства

В качестве списка литературы можно использовать такой: Белинский, В.Г. Статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе/ В.Г. Белинский.- М.: Просвещение, 1983.- 272 с. Гиппиус, В. Гоголь/ В. Гиппиус.- М.: Аграф, 1999.- 464 с. Гоголь Н.В. в русской критике: сборник статей.- М.: Худож. лит., 1953.- 650 с. Докусов, А.М. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» в школьном изучении: пособие для учителей/ А.М. Докусов, В.Г. Маранцман.- изд. 2-е .- Л.: Просвещение, 1975.- 190 с. Елистратова, А.А. Гоголь и проблемы западно-европейского романа/ А.А. Елистратова.- М.: Наука, 1972.- 302 с. Николаев, Д. Сатира Гоголя/Д. Николаев.- М.: Худож. лит., 1984.- 367 с. Терц, А. В тени Гоголя. «Ревизор» и «Мертвые Души»/ А.Терц А.Д. Синявский.- М.: Глобус, НЦЭНАС, 2005.- 160 с. Турбин, В.Н. Герои Гоголя: кн. для учащихся/ В,Н. Турбин.- М.: Просвещение, 1983.- 127 с. Турбин, В.Н. Пушкин. Гоголь. Лермонтов.: об изучении лит. Жанров/ В.Н. Турбин.- М.: Просвещение, 1978.- 239 с. Чернышевский, Н.Г. Очерки гоголевского периода русской литературы/ Н.Г. Чернышевский; вступ ст. А.А. Жук.- М.: Худож. лит., 1984.- 511 с

Авторы цитат указаны в самом тексте реферата